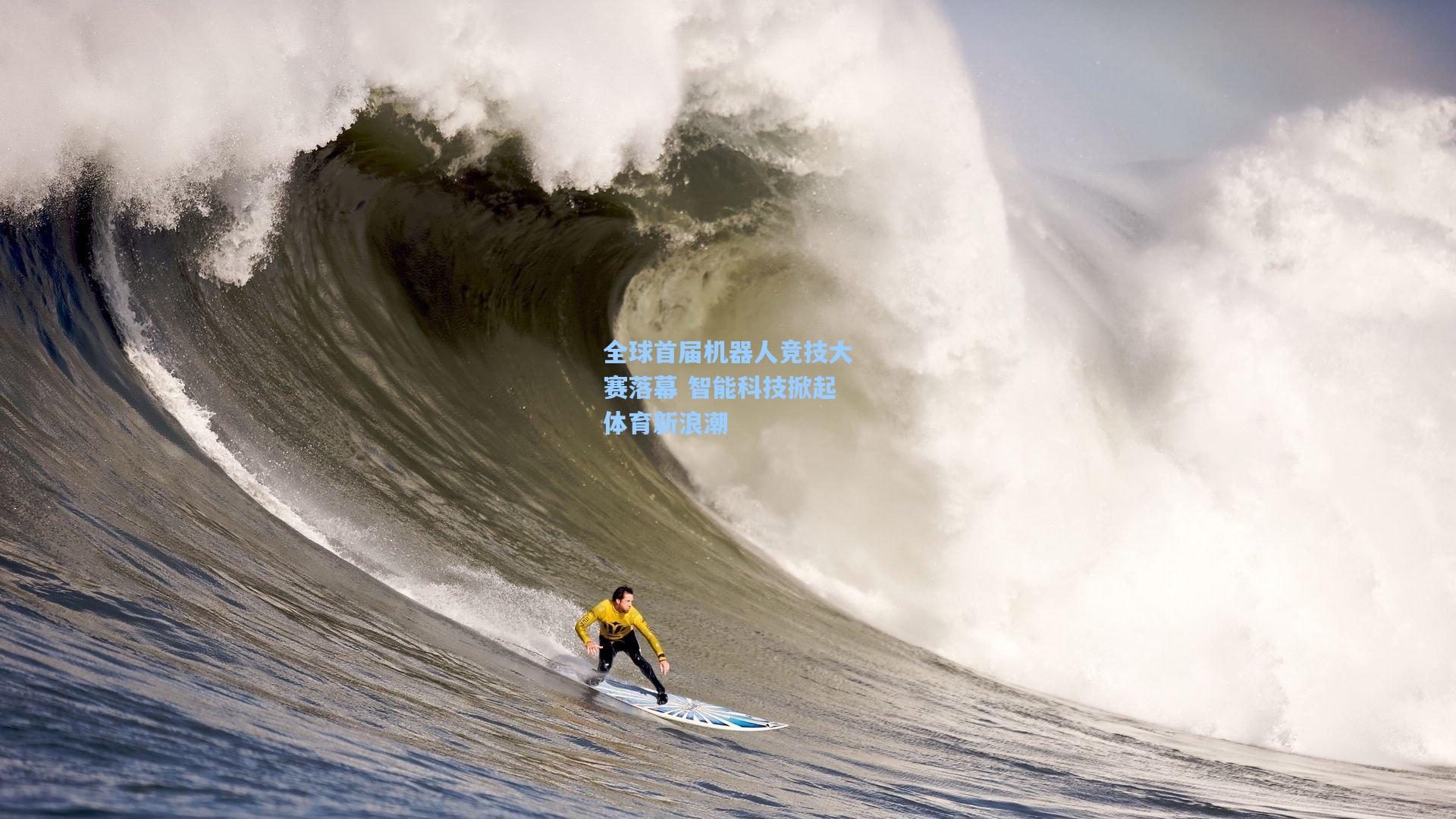

全球首届机器人竞技大赛落幕 智能科技掀起体育新浪潮

在科技与体育的意昂体育入口跨界融合中,一场前所未有的赛事吸引了全球目光,首届“全球机器人竞技大赛”在东京国际展览中心圆满落幕,来自32个国家和地区的156支队伍同台竞技,通过自主研发的智能机器人参与多项高难度体育项目,展现了人工智能与机械工程的巅峰水平,这场赛事不仅刷新了人们对体育竞技的认知,也为未来科技体育的发展指明了方向。

赛事亮点:机器人挑战人类极限项目

本次大赛设置了多个与传统体育项目相似的竞赛单元,包括机器人短跑、障碍越野、举重、足球等,与人类运动员不同,机器人选手依靠算法优化、传感器反馈和机械动力系统完成挑战,其表现令人惊叹。

在“百米冲刺”项目中,美国麻省理工学院(MIT)研发的“闪电行者”以9.58秒的成绩冲过终点,这一数据甚至超越了人类短跑世界纪录,尽管机器人的运动方式与生物力学不同,但其爆发力和稳定性引发了广泛讨论,赛事技术总监表示:“这并非要取代人类运动员,而是意昂体育官网探索科技如何突破运动极限。”

另一项备受瞩目的比赛是“机器人举重”,中国科技大学团队打造的“擎天柱”成功举起500公斤的杠铃,其液压驱动系统和轻量化设计赢得了评委的高度评价,日本团队则凭借仿生肌肉技术,让机器人在柔韧性和精准度上更胜一筹。

科技与体育的深度融合

机器人竞赛的兴起,标志着体育产业正迎来新一轮技术革命,传统体育依赖人类体能,而智能机器人则依靠算法、材料科学和能源技术的进步,赛事组委会主席指出:“未来的体育可能不再局限于生物体的竞争,人机协作或机器之间的较量将成为新趋势。”

在“机器人足球赛”中,各队AI系统展现了惊人的战术配合能力,德国团队采用深度学习模型,使机器人在无人工干预的情况下自主调整阵型,最终以3:1战胜巴西队,专家认为,这类技术未来可应用于职业体育训练,帮助教练团队分析战术漏洞。

大赛还设立了“创新设计奖”,鼓励团队在能源效率、环保材料和人机交互等方面突破,荷兰代尔夫特理工大学凭借一款太阳能驱动的马拉松机器人获奖,其续航能力达到72小时,为长距离赛事提供了新思路。

争议与思考:机器人是否属于体育范畴?

尽管赛事精彩纷呈,机器人能否算作体育”的争议也随之而来,传统体育界部分人士认为,竞技的核心应是人类体能的较量,而机器竞赛更接近工程挑战,国际奥委会代表回应称,目前尚未考虑将机器人赛事纳入奥运会,但未来可能设立独立的科技体育类别。

支持者则强调,机器人竞赛拓展了体育的边界,正如电子竞技逐渐被认可,智能机器人的比拼同样需要策略、团队协作和创新精神,大赛冠军团队队长表示:“我们既是工程师,也是‘运动员’,因为每一台机器背后都是无数小时的训练和优化。”

未来展望:科技体育或成新风口

随着人工智能和机器人技术的快速发展,科技体育的市场潜力逐渐显现,据统计,本次大赛全球在线观看人数突破2亿,赞助商涵盖科技巨头、汽车制造商和运动品牌,业内预测,未来五年,机器人竞技赛事规模可能达到百亿美元级别。

下一届大赛已确定于2025年在柏林举行,赛事规模将进一步扩大,新增“水上竞速”和“空中格斗”等项目,组委会透露,正与国际体育组织商讨制定统一的机器人竞赛规则,以推动行业标准化发展。

这场机器人竞技大赛不仅是一场科技盛宴,更是一次关于未来体育形态的探索,当钢铁之躯在赛场上驰骋,人类对“更快、更高、更强”的追求被赋予了全新意义,或许在不久的将来,机器人运动员将与人类同场竞技,共同书写体育史的新篇章。

相关文章

最新评论